誓願と寺町構想

誓願とは

「このようになったら良いなあ」

という願いに向けて

「自らが出来ることを成す」

という誓いと行動を起こすこと。

大愚和尚は2つの誓願を掲げ、

令和元年に佛心宗を興しました。

-

佛心誓願

願わくは、

慈悲、智慧、佛性の三種を育み、

心身堅固にして、大愚に一隅を照らさんことを -

寺町誓願

願わくは、

善友、生きがい、僧伽(サンガ)

の三果を結び、

明豊美徳の寺町を世界に創造せんことを

佛心宗とは

混迷の現代社会に生きる人々に向けて、

仏教の本質を鋭く、分かりやすく伝えるために、

令和元年に大愚和尚が興した

新時代の「実践仏教」です。

仏教は決して古びた、

小難しい教えではありません。

ブッダの教えは、

ブッダの滅後2600年の時を超えて、

今なお燦然と輝きを放っています。

国境、民族、年齢、性別を越え、

誰にとっても明るく、

しなやかに、強かに生きる道標となります。

仏教が生まれたインドでは、他宗教の侵略などによって仏教は衰退してしまいました。仏教国であるスリランカでは、国が経済破綻しました。ミャンマーでは、軍の暴走によって多数の僧侶が殺害されました。タイでは、僧侶が起こした事件や肥満が大きな問題となっています。日本では、仏教が多様な宗派に枝別れして形骸化し、超少子高齢化の流れにのまれて、衰退しつつあります。

佛心宗は決して、これらを批判したり、嘆いたりするものではありません。また、従来の仏教の歴史や流派、宗派を否定するものでもありません。

ただ、現代社会の実情を正面から見据え、

未来を先見した上で、

「文化」的な違いを超えて、ブッダの教えの本質、「真理」に立ち戻りつつ、

「ここからどう生きるか」を具体的に提唱する

ものです。

文化と真理

仏教は神様の教えではありません。

人間であるお釈迦さまが

ブッダ(真理に目覚めた人)となり、

人間である弟子たちもまた

ブッダ(真理に目覚めた人)と

なれるよう導いた、人間の教えです。

けれども人間は、

どこまでも「文化的」な生き物です。

「文化」とは、ある集団の中で共有されている

信条、価値観、行動のこと。

言語や衣食住にまつわる習慣、役割、対人関係

についての信条などが文化です。

そして「文化」は、

その集団が置かれた環境によって、状況によって、

生まれ、育ち、変化します。

同じ仏教でも、所変われば、どのような経典を重視するか、どのような衣装を着るか、どのような礼拝の仕方をするか、どのような一日を送るか、どのように儀式を行うかなどは、それぞれによって違います。

どれがいい、何が正しいということはなく、それが「文化」です。

同じ小麦粉が、中国では麺や饅頭になり、インドではナンとなり、イタリアではパスタとなり、フランスではパンとなる。それが「文化」です。

「真理」とは、時代が変わっても、場所が変わっても変わらない原則(法則)のこと。

ブッダの教えは、原則です。

環境の変化、時代の変化、社会情勢の変化によって、どんどん変わる。だからその違いを批判したり、違いによって衝突するのではなく、それもまた人間だと理解すればいい。

けれどもブッダの説かれた「真理」は変わらない。

「真理」を学び、実践していく求道の姿勢は、民族が違えど、国が違えど、言葉が違えど、宗派が違えど変わらない。

ブッダの死後、2600年の時空を経て多様化してきた価値観や文化。

激動の現代社会にあって、

今私たちがなすべきことは、

文化の違いを論ずることではない。

時空を超えて、

ブッダの「教えの本質を問い続けること」

ブッダは弟子たちに、

「私の指を見るな。私が指さしているところを見よ」

と説きました。

「指」ではなく、

その指が指しているところとは、どこか。

ブッダの教え(法灯明)を拠りどころとしつつ、

「拠りどころとする自分を

どう育てるか(自灯明)」を問い続けること。

その姿勢が重要です。

またブッダは弟子たちに、次のように説きました。

「比丘たちよ、旅立ちなさい、

人々の利益と安穏のために、

世界への同情のために、

人間と神々に

意義と利益と安楽をもたらすために」

(律蔵大品)

佛心宗の僧たちは、一所にとどまるのではなく、

この旅を続ける伝導者でもあります。

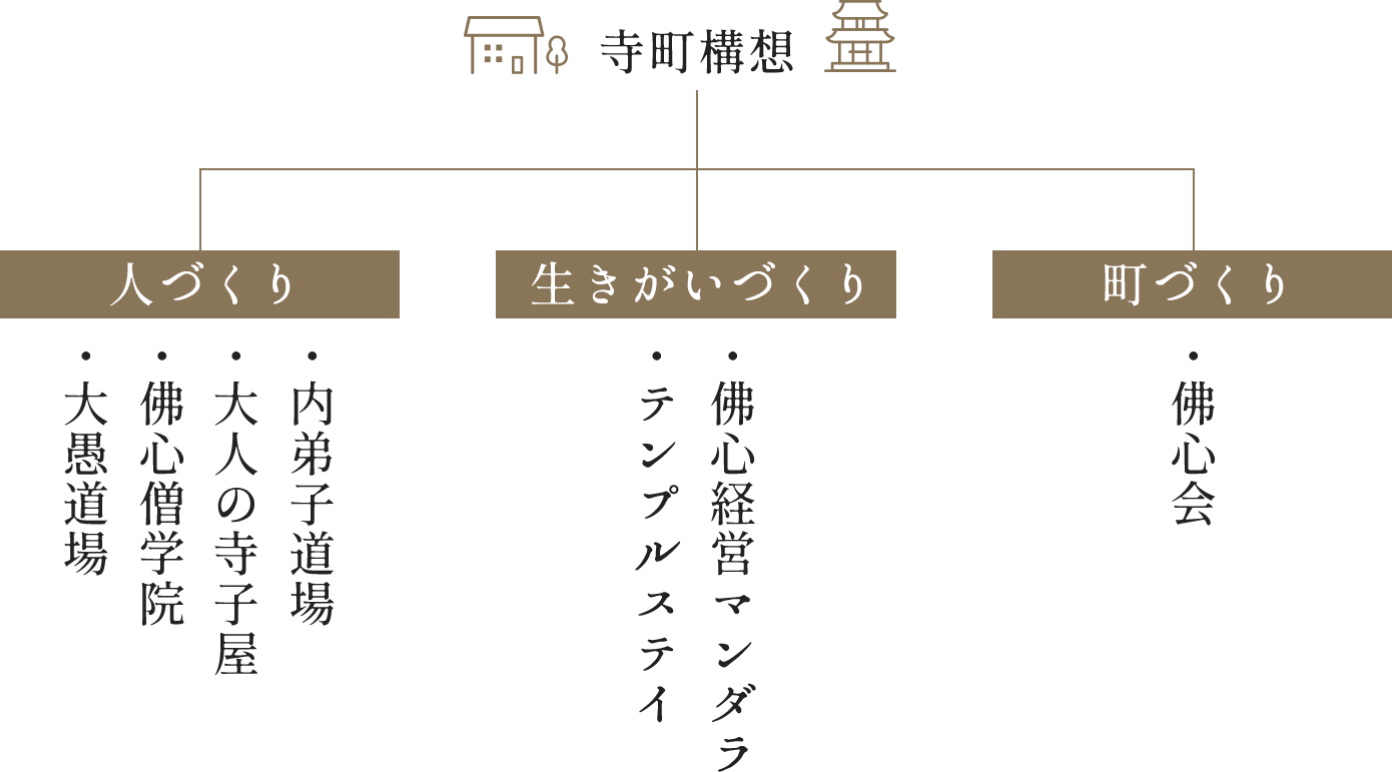

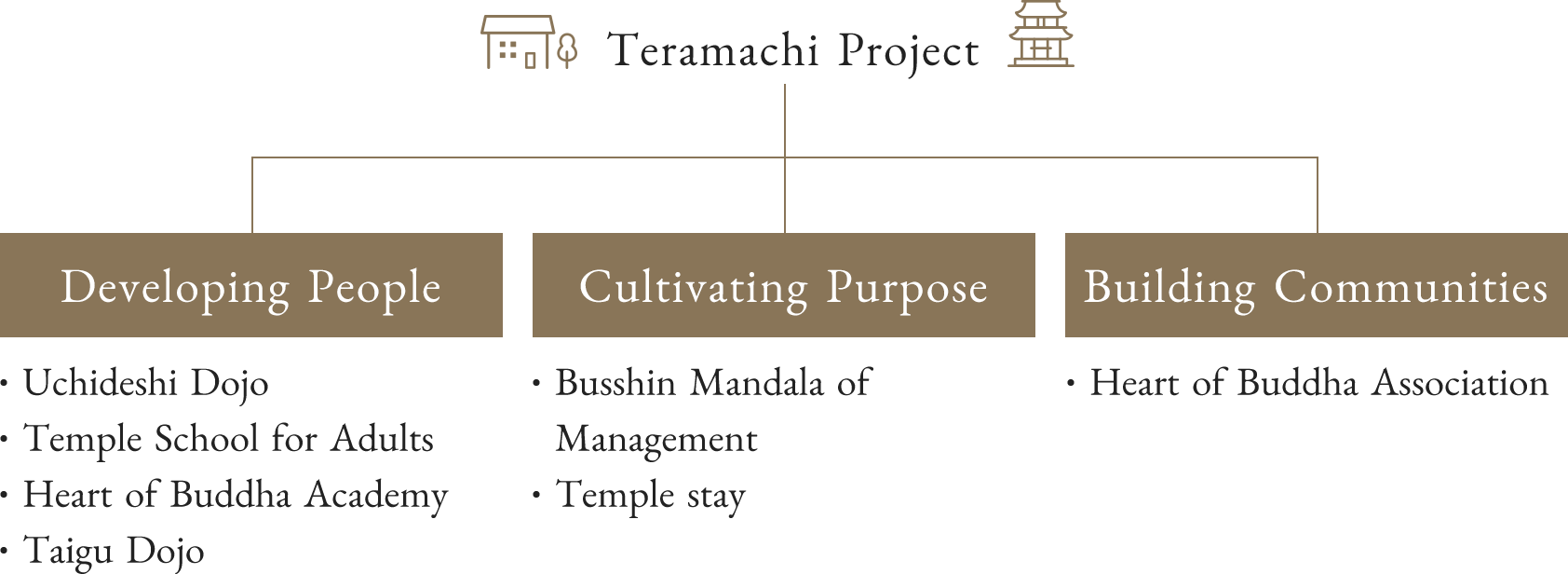

寺町構想

仏教は「縁起」を説きます。

「縁起」とは「すべての存在はさまざまな因縁によって在り得ている」という、存在論です。

人間は、一人で幸せになることはできません。

私たちの命や生活は、

様々な人・モノ・コトの

関係の上に成り立っています。

だとすれば、

私は、私一人で幸せになることはできません。

家族や周囲の人と、

良好な人間関係が築けなければ、

穏やかに暮らすことができません。

そこに生きがい(仕事)がなければ、

豊かに暮らすことができません。

心身健康で、規律ある生活がなければ、

活き活きと暮らすことができません。

戒律ある、助け合いの社会がなければ、

安心して暮らすことができません。

だからこそ、仏法をもとに、

人づくり、生きがいづくり、町づくりを進め、

小さくとも明るく、豊かで、

美しい寺町を創造したいと願っています。

世の中には二人の人が存在します。

一人は問題が起きるたびに、

それを誰かのせいにして嘆き続ける人。

もう一人は、自ら問題を見つけ、

それを自分ごととして解決しようと取り組む人。

後者が集い、

それぞれの持つ知識や能力を集結させた時、

そこに大きな力と希望が生まれることでしょう。

寺町構想の原点

-

お寺の子

禅寺の弟子として育った大愚和尚は、子どもの時から、堅苦しいしきたりや、重苦しい伝統に反発し僧侶になることに抵抗がありました。

お寺を離れるためにお金が必要だと思い、17歳の時から自分でお金を稼ぐために英語の塾を始め、そのための集客をしたことがきっかけで経営が身近なものになっていきます。

その後、曹洞宗大本山總持寺に修行に入り、大学院に進学して仏教を広く学びましたが、大愚和尚の将来への迷い(僧侶になること)が消えることはありませんでした。 -

仏教に指南を求めた理由

僧侶になることへの迷いと抵抗があった中、大学院に通いながら起業することになりました。

大愚和尚自身が身体を痛めたことから、治療院やリハビリトレーニング施設の運営を始めることにしたのです。夢中で働き会社は大きくなり、事業拡大のための1億円近い借入も5年で完済。

しかし、会社が大きくなった時、人の問題に突き当たりました。社員に対して、技術、知識は教えられるけれど、人格を教えることは難しいと感じたのです。売上や報酬の金額を上げるだけでなく、人が成長する組織を作る必要を感じました。そのためには、大愚和尚自身が人として成長しなければならない、と想い仏教に指南を求めました。

学問知識としての仏教ではなく、僧侶資格を得るための修行ではなく、自分の心を修め養う修行をしたいと強く思いました。

そこで、社長の座を後進に譲り、3年をかけてインドから日本までの仏教伝導ルートを巡ったのです。 -

「仏教」という可能性

ミャンマーのパガンで、人生を変える物語に出会います。

パガン遺跡は、11世紀から13世紀に栄えたパガン王朝の跡で、カンボジアのアンコールワット、インドネシアのボルブドール遺跡と合わせて、世界三大仏教遺跡と呼ばれています。

そこで私が心動かされた物語とは、パガン王朝の初代アノーヤター王の国づくり哲学でした。アノーヤター王は、よりよい国づくりのためには、優れた生き方の指針が必要だとして、数ある教えの中から仏教を選びました。仏教とは、自我を離れて、少欲知足に暮らし、勤勉に働き、戒律を守って、自らの身口意を整え、人々と調和し、社会に貢献し、自助努力によって人生を切り開く生き方を説く教えだからです。

アノーヤターは、自ら仏教に帰依し、寺院や仏塔を建設して、仏教の教えを広めたのです。

仏教が民衆に広く浸透した結果、パガン王朝は大いに繁栄し、その繁栄ぶりは、シルクロードを旅して広く世界を知る行商人が「このような豊かな国は見たことがない」と感嘆するほどだったと言われています。

パガンを訪れて以降、大愚和尚の中に

「小さくとも美しい寺町を創ろう」

という誓願が芽生えました。

経済的な豊かさの根源は、

人々の自由で規律ある生活と、精神的な豊かさ

にある。

そう確信した大愚和尚は、自分の使命を、

「仏教を社会に伝え広めること」

に定めました。

同時に「寺町を創造すること」

が私の切なる願いとなったのです。